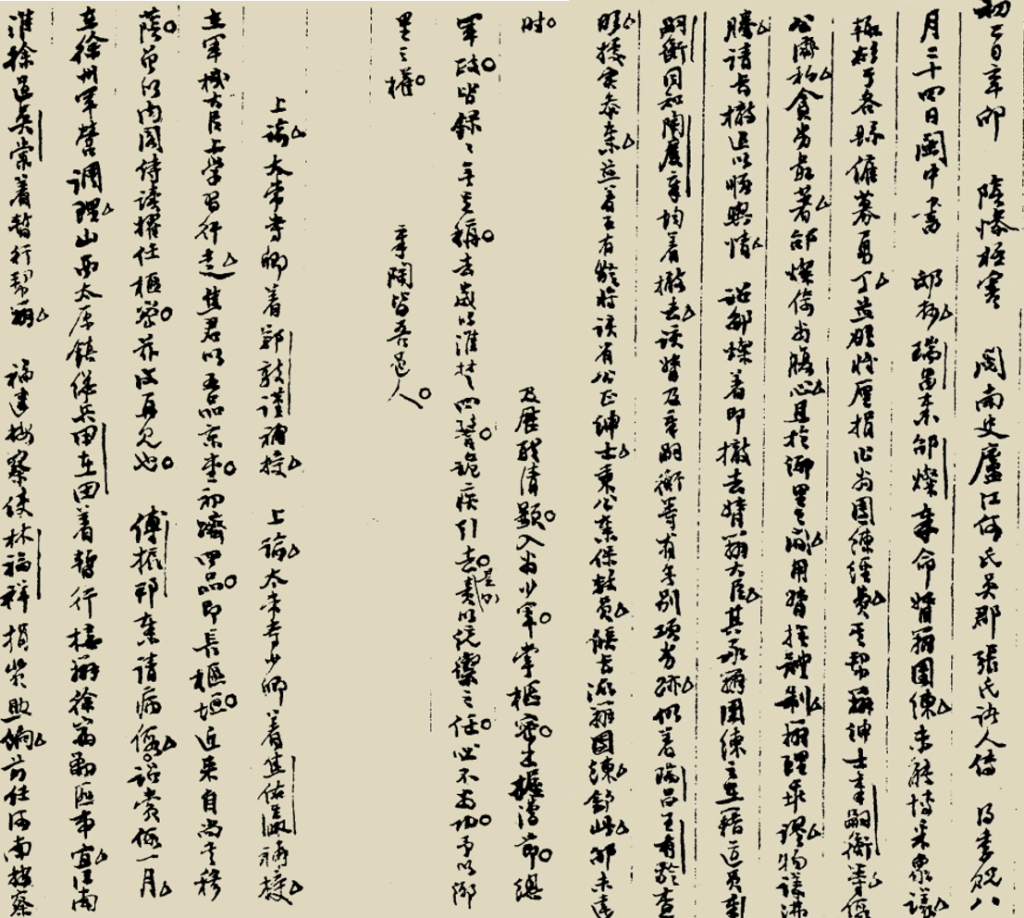

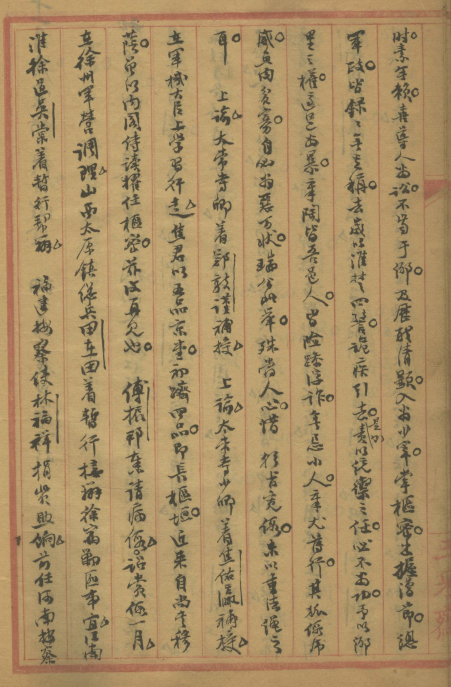

谁动了李慈铭的日记|被遮蔽的“差评”(一)

清咸丰九年(1859年),李慈铭以变卖祖产良田三十亩为代价,捐得“补缺一万年”的五品候补郎中。咸丰十年二月太平军第一次攻陷杭城,再次年,咸丰十一年九月二十九日,绍兴郡城为太平军所占,李氏城西祖宅随之付诸一炬,累世庋藏典籍尽毁,老母携弱弟幼妹避乱深山,音讯阻隔长达两年之久。这场国家巨变、家庭破产,催化了其思想与情绪的激变,在生存境遇与精神危机的交织中,李慈铭的日记书写呈现出鲜明的时代意识。他的人物臧否,既源于传统士大夫“以天下为己任”的责任,同时也掺杂着对自身际遇的愤懑情绪。他将战火荼毒归咎于封疆大吏守土无方,痛斥乡绅集团藉兵燹渔利,即便涉及故旧亲属亦笔挟风霜,在同期士人日记中堪称一绝。

李慈铭初入京师,是一名妥妥的愤青,其批评呈现出鲜明的激进特征。作为新晋官员,他对邸报所载官员劣迹的抨击锋芒毕露,并借机发其阴私,即便涉及知交故旧或乡邦前辈,亦不作回护之辞,不免有意博人眼球之嫌。虽然“清议”传统在士林中享有较高声誉,但其政治风险亦不容忽视。作为官场中人,李慈铭本应更为审慎,然而当家乡陷于兵燹、家人生死未卜,其强烈的桑梓情怀与道德使命感,使他在批评担负守土之责的官僚时往往失之偏激。

他常从邸报及江南友人家书中获悉家乡消息。咸丰十年十一月初二日,邸报中一则关于杭州将军瑞昌弹劾浙省督办团练大臣邵灿及绍兴籍乡绅在办理团练中的不法情事的奏疏及谕旨,引起了他的高度关注,“瑞昌奏邵灿奉命督办团练,未能博采众议,辄欲于各县雇募勇丁,并欲将厘捐作为团练经费,其帮办绅士章嗣衡等假公济私,贪劣最著,邵灿倚为腹心。且于乡里之间用督抚体制,办理乖谬,物议沸腾,请旨撤退,以顺舆情。诏:邵灿着即撤去督办大臣,其承办团练之在籍道员章嗣衡、同知陶庆章均着撤去。该督及章嗣衡等有无别项劣迹,仍着瑞昌、王有龄查明,据实参奏。”(《日记》咸丰十年十一月初二日)抄录完这条新闻,他不甘罢休,随笔痛诋挂名弹章诸人。

民国石印本对这一条评语做了三处遮蔽处理。对比稿本发现,第一处为“邵未达时”下隐去“素无赖,喜导人为讼,不齿于乡”十二字,第二处为“予以乡里之权”下隐去四字“适足为暴”。这两处皆是批评邵灿,原稿是:“邵未达时,素无赖,喜导人为讼,不齿于乡。及历职清显,入为少宰,掌枢密,出握漕节,总军政,皆录录无足称。去岁以淮楚四警,诡疾引去。是则责以统御之任,必不为功,予以乡里之权,适足为暴。”这条评议完全是给邵灿补刀。李慈铭远在京师得到的风评,无疑来自传闻。彼时太平军正猛攻宁绍,他思乡情切,对于朝廷罢黜的布防不力、守土无能的浙省官吏,不假思索张口便骂。

邵灿,字又村,浙江余姚人,道光十二年进士,官漕运总督,咸丰十年六月居家,故被命为浙江督办团练大臣,他联通督抚士绅,积极响应号召办理团练,未曾料竟于十一月被瑞昌参劾。他赶紧明白上奏,称太平军攻破富阳后分股下窜,图犯宁波、绍兴,均经防勇民团合力击退;天平军又在富阳江面偷搭浮桥觊觎诸暨,他督率兵勇立将浮桥烧毁,击沉贼船无数,上江一带现已肃清,宁、绍两府如常安堵。虽然很快局面就被扭转,太平军次年即占领绍兴,但此时的宁绍真未失守。疏上之后,朝廷体恤,舆论平息。同治三年邵灿卒于家,同治七年张之万称其在漕运总督任内防剿发捻,功在江淮,遂予谥文靖,李慈铭抄了这条邸报,未加评论。他批评邵灿乡评差,可能是被邸抄带了节奏。

邵灿子友濂,同治四年举人,光绪四年以头等参赞随崇厚使俄,次年任驻俄钦差大臣,与曾纪泽一起力争《里瓦几亚条约》之不公,后官至福建台湾巡抚。邵友濂与李慈铭有私谊,光绪十一年,邵友濂官苏松太道,捐四百两给李慈铭主持重修的京师浙绍乡祠,因此往来亲密。李氏常设宴款邵氏,并于光绪十六年四月为之作《邵康节先生小像筱邨中丞友濂将奉归余姚家祠属题二首》。

李慈铭给予邵灿恶评之后,紧接着又抨击乡绅。石印本“章、陶皆吾邑人”下隐去四十六字,稿本原为:“章、陶皆吾邑人,皆险燥浮诈、无忌小人,章尤薄行,其狐假虎威,鱼肉贫寡,自必为恶万状。瑞公此举殊当人心,惜朝旨宽假,未以重法绳之耳。”章嗣衡,原名章汝衡,绍兴府山阴人,道光二十四年进士,官翰林院编修、京畿道监察御史,咸丰十年居乡协办团练。李慈铭由京回乡后,与之颇不相能,没想到先前印象已经不佳,故终身于章氏无恕词,多次暗讽其为“失形之御史”“章御史群不肖”等。

此处重点抨击章嗣衡,所提之陶,乃会稽陶庆章、陶庆礽,次年李慈铭在日记中再次提到陶氏。他得知杭州将军瑞昌、浙江巡抚王有龄革职留任处分,不禁大快,顺带回忆四月份的邸报中载有王有龄弹劾绍兴乡绅之事,“四月间见邸钞,王(有龄)巡抚奏劾绍郡绅士福建同知陶庆章、江西知县陶庆礽、员外郎衔王嘉谟等办理捐务,横行勒索,浚公肥己,诏俱革职,永不叙用。”(《日记》咸丰十一年五月二十一日)

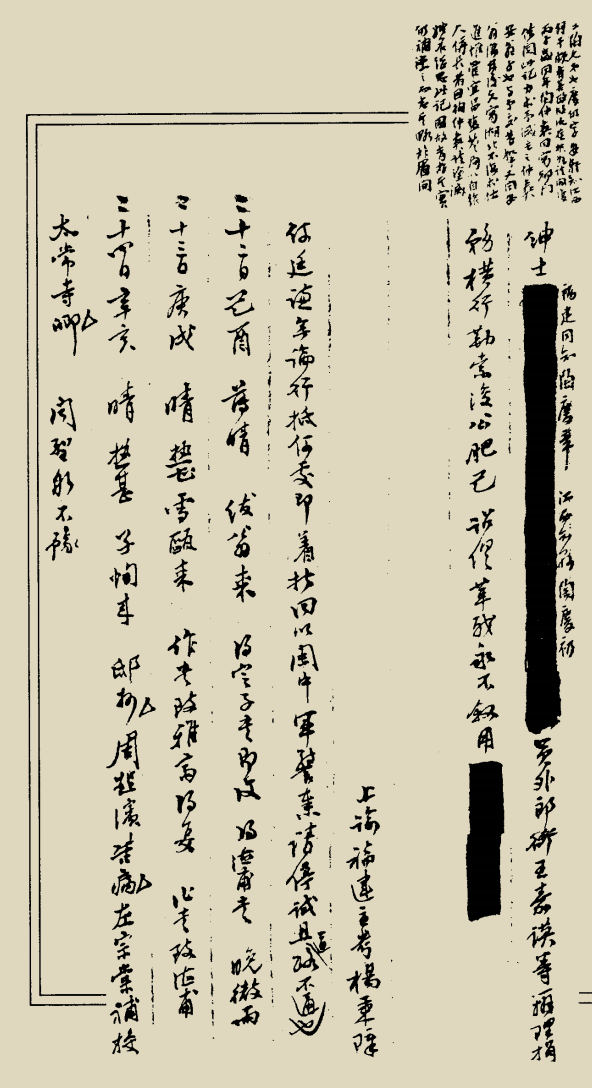

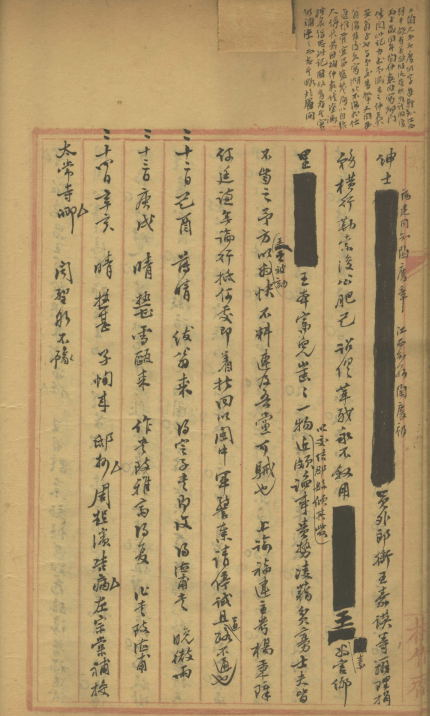

二陶是李慈铭好友陶在铭的父亲及伯父。陶在铭看到父辈遭革职永不叙用这种官场最严厉的处分已经痛心不已,偏又被李慈铭直录于日记中,因此请求隐去名氏。李慈铭碍于情面,当时遵命涂抹掉了,但后来细思“此记国故,当存其实”,不能违背自己秉笔直书的职业道德,于是在墨涂之旁补出原文,又在眉端补记此事的来龙去脉,“二陶,兄弟也,庆礽字安轩,知江西余干,颇有善政,故沈葆桢为请开复。丙子岁,同年陶仲彝同寓都门,借阅此记,力求予灭去之。仲彝,安翁子也,与予交甚挚,又闻安翁复官后久寓湖北,不复求仕进,惟管宜昌盐厘局以自给,人称长者。因徇仲彝请,涂灭姓名。继思此记国故,当存其实,仍补注之,而志其略于眉间。”(《日记》咸丰十一年五月二十一日)

“仲彝”即陶在铭,陶庆礽次子。同治九年举人,官江西候补道,江苏高淳、铜山等地知县。陶在铭为伯父陶庆章撰《世父定轩公家传》,其字定轩,副贡生,官福建闽县知县,以抗击太平军,受伤十余处,升泉州府知府。为父陶庆礽撰《先府君余干公传》,其字安轩,道光二十六年举人,官江西余干、万年知县,卒于光绪五年。咸丰七年,陶氏兄弟丁母忧居家,遂协助邵灿办理团练,庆章至沪招募兵勇,病逝于上海。陶庆章办厘局颇有成效,且洁身自爱,得到郭嵩焘、曾国藩赞赏。(《会稽陶氏族谱》)。

李慈铭最初完全采信邸报对陶氏的负面报道,在日记中予以严厉批评。抗击太平军期间,各地办理团练,劝捐、设厘以筹军饷,不免任用私人百弊丛生,朝野对此都比较敏感,而传闻失实也偶亦有之。通过陶在铭,他了解到陶氏兄弟遗爱在民且淡泊名利,在后续记录中增加了赞赏之语。然而,他最终拒绝涂抹去当日的批评文字。

通过邵氏、陶氏评论的翻车个案,我们可以看到李慈铭既有勇于修正的进步性,同时也有思维定势的顽固性。一方面忠实记录自己的认知演变过程,体现史家存真原则;另一方面也保持对官方邸报的尊重。

在陶氏等人得“永不叙用”处分下,又有三行遮蔽,原稿为:“王素为害乡里,本富儿蚩蚩一物,以交接郡县,倾其赀,近颇谄事贵势,凌藉贫寡,士夫皆不齿之。予方以王之被劾为快,不料连及吾党,可骇也。”这位王有龄,福建侯官人,咸丰十年官浙江巡抚,抗击太平军,为办团练筹饷,在苏松太等地征以重税,江南士民怨声载道。邵灿之所以被瑞昌参奏,李慈铭认为是受王有龄牵连,故提及王有龄均是痛骂。咸丰十一年十一月二十八日,杭城在被困两月之后,以粮尽援绝而失守,王有龄自缢殉难,后得易名之典,赐谥壮愍。李氏日记同治元年正月初五日仍痛诋道:“而王有龄以贩竖之资,骤膺开府,先帝谆谆手诏,待以颇牧,两浙之命,寄于一身,乃媢忌骄横,不顾大局,既害邵灿,而攘其职,复龁履谦,而侵其官,吾越自庚申以来,履谦月以十万金输杭州,而有龄不出省垣一卒以渡钱江,朘我之脂膏而膜视我之生命,言之痛心,恨不生食其肉。”然而此后数次再抄录邸报中的王有龄时,已无讽刺之词。或者王氏以身殉城的悲壮结局触发了他的名节观念,李慈铭最看重气节,大吏守土有责,虽然无能,但能以身殉之,即此一节亦足取荣于身后。王履谦,浙人,寄籍顺天府大兴,咸丰十年六月王有龄奏请浙江在籍都察院左副都御史王履谦帮同邵灿办理浙省团练,并督办劝捐事宜,绍郡失守,他自行前往福建请援兵被视为临阵脱逃,最终被革职发往新疆效力赎罪。李慈铭对他倒是平情论之,“履谦涉历中台,视师河洛,虽无建树,名位已高,墨绖即戎,故乡持节,分钧势敌,噤不敢言。邦国殄瘁,身家独全,欲逃显戮,其可得乎?”(《日记》同治元年正月初五日)

李慈铭具有深厚的名教思想与旺盛的表达欲,尤其关注邸报披露的劣迹官员,但囿于位卑言轻,日记遂成为他最重要的舆论阵地。“此记国故,当存其实”的自我期许,更彰显其以私人著述承载历史书写的学术抱负。然而,历史现场具有多维复杂性,个人视角难免存在局限。他的某些评论或依据道听途说,或出于主观印象,具有明显的即兴批判特征。例如对陶庆礽、陶庆章、邵灿、王有龄等人的补充性抨击,显然是对邸报信息的过度解读。及至朝廷为这些官员平反并追赠谥号时,他虽不再坚持原有成见,却始终拒绝修改早年的批评文字。

李慈铭早期臧否人事时依赖邸报,或者说巧妙地跟随官方论调,从而规避一些风险;但同时又能持续关注、随手补充新的认知。这种书写模式,使得其日记具有现代史学的批判精神,也因此而为学界所关注。