2025年的“裸眼3D掌机”,可以做成什么样?

近几年来,游戏掌机这件事物似乎让我们既熟悉又陌生。熟悉的是,像任天堂、Valve 这样的大厂凭借游戏阵容和平台优势,已经把掌机便携、性价比高的特点普及到了新一代玩家群体中,国内外也有不少团队在开发基于 Windows 架构的掌机,以满足对适配度有需求的用户。陌生的是,如今的许多掌机已经不限于 " 掌上游戏机 ",往往还要具备额外的特色与功能:任天堂 Switch 是把掌机、主机集于一身,还有浓厚的 " 合家欢 " 属性;Valve 的 Steam Deck 支持安装双系统,甚至可以用来办公——我的一位同事就曾经把 " 改造 " 好的 Steam Deck 放在办公室,游戏、工作两不误。

正因如此,看到腾讯游戏创新实验室开发的裸眼 3D 掌机 "Sunday Dragon 3D One" 时,我的第一反应还是 " 陌生 " 多一些,或者说,它对于掌机的理解似乎有些过于 " 全面 " 了:打一开始,它就有着以游戏为主、办公等功能为辅的思路。初步体验之后,我觉得它确实针对这两项功能做了不少方便用户的设计。

需要提前说明的是,根据官方介绍,目前能够体验到的是实验型技术原型机,并非面向市场的大规模产品。因此,不论是硬件、使用体验还是游戏支持,3D One 都做出了多项尝试,一定程度上,它或许也为未来的掌机探索出了一种可能的发展道路。

上手体验:需要 " 正襟危坐 " 的掌机

打开包装,3D One 给我的第一印象是 " 大 "。11 英寸屏幕、数量众多的接口和整机超过 1kg 的重量都让它显得更像一个大尺寸平板。甚至与同为 11 英寸的 iPad Pro 相比,它也像个庞然大物。这为它带来了一个明显的优点——视觉效果更好了。玩家能看到更大的画面和更多的细节,也有助于他们做出更恰当的操作。

3D One(左)与 11 英寸 iPad Pro(右,带妙控键盘)的对比

3D One 从配件上就能看出明显的多功能特质:除了本体、可拆卸手柄之外,还自带一个磁吸键盘,全部组合安装完毕后,它可以成为同时支持游戏、轻度办公的一体机。设计风格以白色为主题,辅以黑、灰、红色点缀,有别于掌机常见的黑色,一定程度上也符合它的功能定位——不论是家里还是办公室,这样一台机器放在桌面上都不会有任何违和感。

具体来说,3D One 的 " 本体 " 可以看作一台配置较高的 Windows 平板:处理器是英特尔酷睿 Ultra 7 258V,屏幕比例 16:10,2.5K 分辨率,可以通过重力感应切换横竖屏,背面设有支架。考量到它的尺寸和重量,大部分的使用场景应该是放在桌面上,接上手柄玩游戏,或是外接键盘、鼠标办公。

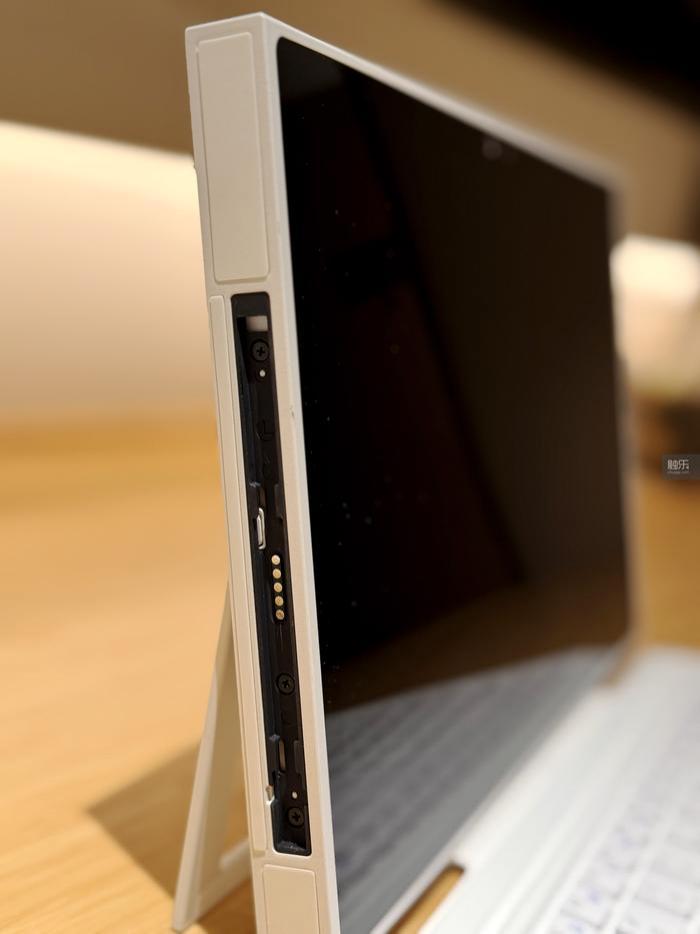

3D One 侧边的手柄接口,连接很方便,背面还自带支架

3D One 预装了 Windows 11 系统,PC 玩家可以无缝上手,凡是支持 Windows 的游戏和平台,都可以安装在这台机器上。它不仅完全兼容 Steam、Epic、Wegame 等大平台,还支持 Xbox 和 PC Game Pass,itch.io 等独立游戏平台上的作品也可以通过浏览器访问、下载、安装。

相比之下,3D One 的手柄让我印象更深。为了配合机器本体,手柄的尺寸也同样可观,但握持手感相当不错,至少在我使用的过程中,几乎没有出现过因为尺寸大而够不到想按的键钮、或者影响扣动板机键的情况。只有手柄自带的触控面板因为位置偏下,有时要改变握姿去操作。

手柄布局与 Xbox 控制器大体保持一致,主机玩家应该不陌生。根据官方介绍,手柄配备了霍尔摇杆和霍尔线性扳机,手感和反馈都很不错。

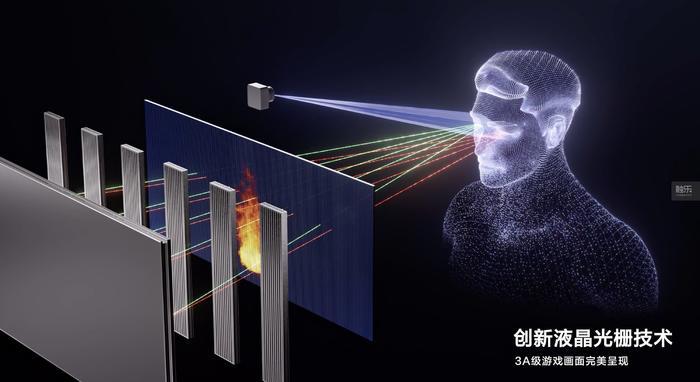

可拆卸手柄与手柄充电器

当然,3D One 最重要的特色,无疑是裸眼 3D 功能。这项技术其实不是什么新鲜事:利用人左右眼的视差,通过屏幕上额外添加的 " 光栅 " 控制进入眼中的图像,形成立体视觉。十多年前,任天堂已经利用它推出了 3DS 系列掌机,只是受限于硬件精度、成本等方面的考量,早起裸眼 3D 功能未能在游戏体验上彻底拉开与普通游戏的距离,也没有得到广泛应用。

到了现在,技术的提升让 3D One 可以适配相当一部分体量更大、画面更精美、操作更复杂的 3A 大作。它能够在游戏、图片、视频不做特殊处理,使用者也不用佩戴其他设备的情况下,就做到全局 2D 转 3D,还能确保 3D 效果自然流畅。这一点对于戴眼镜的玩家(比如我)尤其友好。

3D One 宣传视频中简要介绍了裸眼 3D 的技术原理

不过,也许是实现这样的功能仍然需要较多部件,也许是为了凸显大体量、重度游戏的视觉效果,3D One 使用起来并不像大多数掌机一样灵活方便。由于采用了效率更高、延迟更低的视觉跟随,它要求玩家在游戏时眼睛始终要与屏幕保持 40cm 左右的距离,视角居中且最好不要快速频繁移动(否则每次归位时都要重新适配)。

这就意味着,如果你要持续体验裸眼 3D 功能,就很难做到 " 客厅、沙发、地铁、飞机上随时拿出来玩一会 "。从个人感受来说,最适合它的场景还是在桌子上支好脚架、接上手柄," 正襟危坐 " 地玩。只要不乱动,长时间观看 3D 画面也不太晕,就是颈椎和腰椎可能会不那么舒服,玩一会儿就得起来活动活动——不过,换个角度看,这本来也是更健康的游戏方式。

较为理想的游戏状态

游戏体验:IMAX 级别的提升

作为一台游戏掌机,3D One 在游戏方面的表现不错。就个人观感而言,它像是那种锦上添花型的设备,类似 IMAX 之于普通电影——如果玩家只要求 " 能玩 "、能体验基本的剧情和玩法,那么 3D One 的性能其实是有些溢出的;但如果玩家追求身临其境、沉浸感强的优质体验,3D One 就可以成为一种可行的选择。

3D One 的裸眼 3D 功能可以通过机身上部的按钮开启或关闭。当玩家想体验 3D 效果时,需要先开启内置的 "3D Zone 启动器 "。启动器支持包括 Steam、Epic、Wegame 在内的主流平台,开机时会自动将已经通过这些平台安装的游戏纳入库中。

3D Zone 启动器界面,启动器可以自动识别玩家已安装在掌机里的 Steam、Epic、Wegame 游戏

启动器本身自带一款 3D 效果体验游戏《太空大冒险》,采用了常见的箱庭冒险玩法,3D 效果不错。它的定位相当于 " 新手指引 ",以游戏关卡的形式为第一次使用 3D One 的用户介绍机器的功能、基础操作以及裸眼 3D 画面的运行状态。纯以游戏的角度,《太空大冒险》的整体制作有些简朴,不过,我们当然不能指望每款游戏机都能自带《宇宙机器人无线控制器使用指南》那样的游戏。而且从这一点也可以看出,3D One 想要达成的效果应该也不是 " 原生裸眼 3D",而是这项技术在已有游戏作品上的拓展。

《太空大冒险》游戏界面,在普通相机镜头下,画面是模糊的,实际游玩时则可呈现完整的 3D 效果

3D One 支持的游戏数量不少,启动器界面上也显示了不少 " 推荐游戏 "。从推荐内容来看,它在动作、竞速、射击等方面颇具自信。

3D Zone 中的 " 推荐游戏 ",如果你的游戏库中有这些游戏,就可以用 3D One 体验全局 2D 转 3D

我选择的游戏之一是《博德之门 3》。复杂的探索和 RPG 玩法、色彩鲜明的场景、形象各异的角色,是我用它来 " 检验 "3D One 的理由。

为此,我特地新建了一个存档,从头开始体验。在游戏标题画面就可以打开 3D 模式,画面分鞥有点类似 3D 电影,图案和场景有着不错的立体视效,UI 和文字则 " 浮 " 在最上面一层。再直白点说,就像游戏画面向屏幕里侧拥有了景深,近处清晰,远处模糊;UI 像是字幕,时刻保持清晰,确保玩家不会错过必要的信息。

到了 " 捏人 " 环节,3D One 同样展示了优秀的裸眼 3D 效果,角色和背景有明显分层,头发、皮肤、服装纹理、武器材质等细节也颇为清晰。值得一提的是,3D One 对画面色彩的还原度也不错,几乎从未出现过屏幕上像加了一层蒙版、整体发灰的现象,颜色比较正、比较鲜艳,不论是幽暗的洞窟,还是晴天的树林,都是如此。

在 3D 模式下运行《博德之门 3》,可以看到,UI 文字始终浮在最上层,角色、场景等内容呈现出 3D 效果。屏幕上方的绿点表示玩家双眼处于正确的距离和角度

由于 RPG 整体节奏较慢,所以即使在切换角色、场景时,使用者也不会感到明显的眩晕或不适。这一点在另一些游戏里会体现得更明显,比如《古墓丽影:暗影》。而在有射击玩法的游戏中,准星也与 UI 文字一样位于最上层,有可能会带来额外的视差。

当然,和其他新玩法、新功能一样,裸眼 3D 也需要一定时间的适应。如果你不确定自己能否在一开始就接受爽快的动作、射击、竞速游戏,也可以从节奏相对舒缓的作品开始尝试。

你也可以关闭 3D 模式来玩,画面同样清晰

不过,不知是不是个例,尽管 3D One 拥有英特尔酷睿 Ultra 7 258V CPU 和 120Hz 高数显示屏,它运行期《博德之门 3》时的帧率仍然不太稳定,尤其是同屏角色和敌人较多时。也许开发团队还需要对 3D 模式进一步优化。

对于相当一部分 3A、2A 游戏,3D One 已经可以做到全局 2D 转 3D,大幅提升体验。相应地,对于那些更适合以 2D 方式呈现的游戏来说,3D One 的支持也相当好。假如关闭 3D 模式,它就是一款基本合格的 Windows 游戏机。《博德之门 3》《死亡搁浅》《古墓丽影:暗影》这样的 3A 游戏,大多数可以在 30 — 60 帧的区间内稳定运行。而对于另一些重视故事、氛围感的独立游戏,3D One 的掌机形态还有些意想不到的效果。

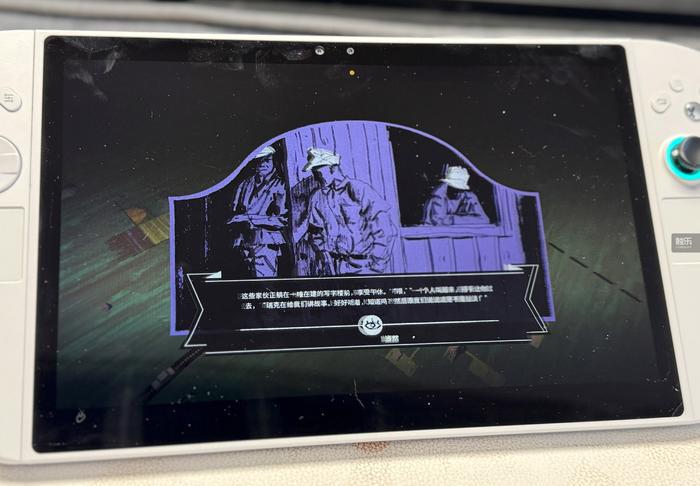

我用来尝试的独立游戏是《彼处水如酒》。它本身也是一款非常文艺、适合掌机的游戏,玩法仅限于行走、收集故事,几乎不需要任何有难度的操作,却让人很想找个舒服的姿势,伴着饮料和零食感受一个个动人的故事。在这个前提下,《彼处水如酒》是为数不多让我愿意收起磁吸键盘、拿着掌机与手柄躺在懒人沙发里的游戏。在 2D 模式下,3D One 本身 11 寸、2.5K 分辨率的屏幕让故事可以如同书页般在眼前展开,也别有一番风味。

使用 2D 模式游玩《彼处水如酒》

如果你想感受不一样的《彼处水如酒》,也可以开启 3D 模式,这台机器同样支持 AI 智能 2D 转 3D

一番体验之后,我的感受是,在游戏层面,目前的 3D One 更像是腾讯在相关技术上的一次尝试。尽管支持的游戏有限,但已有的作品表现都还可以,一定程度上也确实让人感受到 "3A 大作还可以在怎样的维度上更进一步 "。尽管仍然欠缺了一点 " 玩家必须选择它的理由 ",但作为一台采用了非刚需技术(就像曾经的 VR、AR 那样)的游戏掌机,它本身或许并不是以商业售卖、大众消费为核心目标的产品。在 3D 技术层面做出探索,将裸眼 3D 游戏体验普及开来,让越来越多的人了解到它、作为未来游戏的一种选择,或是与更多的领域联动,有可能是它现阶段优先要做的事。

细节体验:仍有可优化之处

作为 " 实验型技术原型机 ",3D One 在细节上显然还有可以优化的地方。在我看来,其中有些部分大概率是由设计和功能导致的,调整起来相对困难;另一些则可能是在调试过程中出现的 Bug,比较容易解决。

前一个方面,最典型的例子应该是重量和续航。由于屏幕尺寸大,还加上了高分辨率和高刷,3D One 的耗电量显而易见地大幅上升。而为了确保续航,电池容量自然也要提升。这在一定程度上导致整机愈发沉重,而续航也只能说是 " 还可以 " ——以我的体验来说,满电状态下的 3D One,以裸眼 3D 模式游玩《博德之门 3》,约 50 分钟后电量消耗了 50%。对于一款掌机来说,这并不算是特别乐观的数字。

如果想要长时间游戏,最好还是接上电源,不过 3D One 支持 100W 快充," 玩一会充一会 " 也不是不行

后一个方面,3D One 偶尔也会出现一些小 Bug。比如,当你使用 3D Zone 启动器开始游戏时,如果不小心切出游戏窗口、回到 3D Zone 主界面,再次点击游戏图标,显示的仍然是 " 启动游戏 ",而不是正在运行的游戏内容。希望这一点会在后续的调整中得到改善。

与此同时,作为轻度办公设备,我也试了试 3D One 的笔记本形态。在这方面,它的表现也中规中矩:Windows 系统确保它能支持绝大多数工作需要的应用;磁吸键盘手感尚可,(对于笔记本来说)键程适中,但按键有些摇晃。整体来说,你也不能指望一台笔记本电脑就能丝滑流畅地运行 Adobe 系、Final Cut Pro 那样的应用。所以,如果你日常工作是处理文件、收发邮件,或者大多数时间使用的是不需要重度占用 CPU 的程序,3D One 算是 " 够用 " 的。

散热位于机器上方,各类接口也较为丰富

不过,或许是出于设计原因,放置在桌面上时,磁吸键盘的上端会略微翘起,导致敲击上方几排按键时晃动更大。如果长时间打字,对手感还是有些影响的。

值得一提的是,3D One 也支持连接鼠标,这让它能够处理一些略微复杂的工作。同时,如果你把它当作一台电脑,也可以直接使用键鼠玩游戏——磁吸键盘上的 WASD 键用红色做出了标记,应该也是考虑到,这 4 个键在游戏中的使用率更高。

取下手柄后,你也可以把 3D One 当作普通的电脑,用来玩游戏和轻度办公

当然,我们也需要注意到,以上这些问题大多出现在使用感受和舒适度层面。而在核心目标——验证裸眼 3D 技术在游戏场景的应用——上,3D One 其实已经做到了,而且做得不错。未来,如果开发者们要在这台 " 原型机 " 上继续优化使用体验,或是为它赋予其他功能,甚至让它与更多领域联动,在更广泛的领域实现裸眼 3D 技术的价值,都是值得期待的。

结语:裸眼 3D 掌机,以及其他

实话说,在体验 3D One 的过程中,我脑子里一直在想两件事:谁需要这样的掌机?我们为什么需要游戏掌机?

关于前一个问题,我们也许可以从 3D One 的功能中找到答案:对裸眼 3D 感兴趣,想试试它在 3A 大作上有什么效果的玩家;同时他们还可以获得一台配置不错的平板电脑和轻度办公设备——不仅限于游戏,3D One 还想给玩家提供 "All in one" 的服务。

而这也很容易衍生出后一个问题。如今,游戏掌机的定位似乎越来越模糊,如果仅考虑 " 便携性 ",智能手机已经成为掌机最大的威胁,人们越来越难以找出 " 一定要在掌机上玩游戏 " 的理由,前一两个世代那种为了适配掌机功能而专门钻研玩法的游戏也越来越少了。某种意义上,这让掌机——尤其是缺乏独占作品、主打普适的掌机——逐渐成为小圈子内部品鉴、在硬件和 DIY 等方面不断内卷的产物。

但在游玩一段时间之后,我也在想,掌机发展遇到瓶颈,不意味着开发者们在这个方向上停止探索。根据官方介绍,3D One 目前不会公开销售,因此我们很难判断它能否在短期内取得商业上的成功,但不可否认的是,它可以给掌机领域带来许多新东西。实际上,正是因为 " 不一定成功 ",这种探索和尝试才更加可贵。而这或许也是 3D One 作为 " 实验型技术原型机 " 的意义之一,它的创造者、腾讯游戏创新实验室在其中体现的探索精神,本身就值得鼓励。

毕竟,我们已经看到过许多 " 游戏衍生技术对其他行业做出帮助与贡献 " 的例子了。具体到 3D One,未来在经受市场验证的同时,我也愿意对它抱以善意的期待:勇于创新的人,总会有收获。